《逢雪宿芙蓉山主人》

刘长卿(唐)

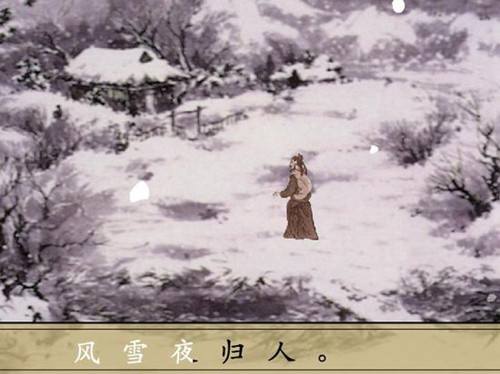

“日暮苍山远,天寒白屋贫。柴门闻犬吠,风雪夜归人。”

诗歌是一种出发的艺术,例如“朝辞白帝彩云间”,例如“晨起动征铎”,远远地离开了家乡,去寻找传奇的人生,给最初的家留一个远征的背影;诗歌也是一种寻找归宿的艺术,例如“日暮乡关何处是”,例如“建德非吾土,维扬忆旧游”。归宿,或者是自己物质上地理上的家乡,王安石所云“明月何时照我还”即如此;而更多的是精神上的归宿,思想上的乡土,这种归宿,于物质上而言,凭借一两点媒介,发挥联想,就能营造一个温暖的家乡,诸如“绿蚁新醅酒,红泥小火炉”,诸如“开轩面场圃,把酒话桑麻”,一杯酒,一炉火,一片庄稼,一个话题,便是故乡,为什么?因为有温暖感。

家的温暖感,不只是热酒和火炉,桑麻和话题,不只是以诗人为主角,而在冷色调的世界里,在以诗人为旁观者的空间里,也有家的温暖感。唐朝刘长卿的《逢雪宿芙蓉山主人》即如此。

某一个严冬的黄昏,诗人刘长卿急急匆匆地走在山间小道上,山是何山?乃芙蓉山。天下以芙蓉命名的山川多了去,诗中的芙蓉山应该在江南一带,因为刘长卿一生仕途坎坷,曾经被贬谪到睦州一带,睦州在浙江,刘长卿在江南有过长期的工作生活,诗中的芙蓉山可能在江南区域。当然,在哪里不要紧,要紧的是诗人在哪里?家在哪里?眼看着天阴沉沉地要下雪了,而眼前还有一重重的山,一层层的暮云,伸长脖子急切地往远方看,今晚的归宿在哪里?或许会这样安慰自己:过了前面一重山,就有住宿的地方了。哪怕是一个简单的棚子也好,一处茅舍也好,能遮挡今晚即将到来的风雪就行。此时的家,是一个有实用目的的建筑物,它在一重重山外,诗人正在用焦灼的目光寻找它,“日暮苍山远”;终于,一处简陋的建筑出现在眼前,物质上简陋,条件上寒碜,但是能容身,归宿不在于贫富,而在于容身与安心,在荒郊野外弥足珍贵,“天寒白屋贫”。诗的前两句,其实就是一个寻找家的过程,它没有“把酒话桑麻”的惬意,也没有“红泥小火炉”的温热,而是多了一份迫切感,紧张感,也更显示了家的分量,它不是用来寄托乡愁的,而是用来投奔的,用来投奔的才是真正的家。

不管如何简陋,还是住宿下来了,屋外风雪愈重,屋内温暖感愈浓。此时,诗人作为一个旁观者,听到柴门边狗儿在叫,在风雪交加当中,主人归来了。其实,不只是主人归来,而是诗人的心归来了,或者说,是诗人的归宿感通过白屋主人的归来,又一次得到加强,“柴门闻犬吠,风雪夜归人”,通过感知别人的归宿感而深化自己的归宿感,从而进一步强化家的感觉。

归来,是诗歌中一个永恒的主题,刘长卿的诗则将这种个人的感觉扩充开来,与天下人的归来感交融在一起,因此,画面尽管看上去很小,容量却很大,所以流传千年不衰。写感觉,就要写自身与大家相通的感觉。

京公网安备11010802022055号

京公网安备11010802022055号