- 2017-02-15—2017-02-28

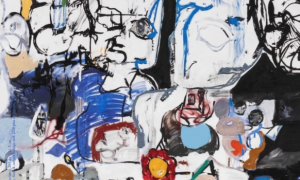

- 简介:《新丝绸之路祈祷平安系列之一》 刘文斌 100×140cm 2015年 布面油彩

图片集

1 / 4

“新丝绸之路”刘文斌教授油画展

展览城市:广东-广州

展览地点:广州市番禺博物馆名家艺术馆

主办单位:广东省留学人员服务中心、浙江理工大学梧州学院、华夏学院

承办单位:浙江理工大学艺术与设计学院、广西梧州学院宝石与设计学院、广州华夏学院艺术传播学院

参展人员:刘文斌

展览备注:研讨学术报告会

2017年2月15日上午11时

地址:冼星海纪念馆贵宾厅

展览介绍

“新丝绸之路—刘文斌教授油画展”是刘文斌近20年来油画创作的主题之一,这一主题的选择源于20世纪90年代初苏联解体后,刘文斌作为我国第一批到独联体攻读研究生的中国高校教师的经历。在哈萨克国立美术学院读研期间,他进行了大量的写生与创作,并对古丝绸之路中亚段进行了考察、写生与记录,进行了大量有关丝绸之路的历史资料研究,感受到了古丝绸之路与新丝绸之路经济带开启以来中国与中亚的新变化。他走遍了中亚和俄罗斯、乌克兰的主要城市,在阿拉木图、塔什干、比什凯克、阿什哈巴德、莫斯科、圣彼得堡、基辅的艺术学院、哲学院进行了访问与交流,考察了中亚重要的历史博物馆和艺术博物馆,与中亚各国的艺术家进行了广泛的交流,并进行了大量的表现丝绸之路风情的油画创作。在哈萨克国立美术学院学习与创作中,他在绘画中吸收了中亚装饰性绘画的形式语言,从古典到写意,做了大量的绘画实践与探索。哈萨克国立美术学院毕业后他考入哈萨克国立师范大学哲学系攻读哲学文化学博士学位,进行了大量的艺术哲学研究,从哲学的高度研究艺术的本源与艺术表现,并以全优的成绩获得了哈萨克斯坦国家最高学位委员会颁发的国家“哲学科学博士”学位。他的博士论文(部分)《中国传统绘画的哲学文化原理》2006年由哈萨克国立师范大学出版社出版,成为中亚和俄罗斯研究中国绘画艺术的权威著作。2002年刘文斌获得哈萨克国立师范大学教授资格,担任美术学院教授和中国文化中心主任,在此期间,他进行了大量的绘画创作和丝绸之路史学研究,2015年由广西师范大学出版社出版了《19世纪以来哈萨克斯坦美术史》专著,填补了我国在这一邻域研究的空白。

本次展览分为丝绸之路、魅力岭南、人文江南三大专题,展现了刘文斌严肃、认真的艺术探索精神,坚实全面的绘画功夫。

艺术家简介

刘文斌,哲学博士,浙江理工大学教授、艺术与设计学院艺术学研究所所长、美术学、艺术学理论硕士研究生导师;哈萨克国立师范大学教授,《民族文化艺术》杂志编委;梧州学院教授;华夏学院教授;曾先后担任广西师范大学教授、美术学院副院长、美术学硕士研究生导师;渤海大学教授、艺术与传媒学院院长、美术学硕士研究生导师;广东外语艺术职业学院美术系主任等职务。

丝绸之路

丝绸之路系列是刘文斌20世纪80年代至今以丝绸之路为主题的绘画创作。刘文斌教授在20世纪80年代在西安美术学院读书期间与西安美术学院油画系潘晓东老师一行结伴穿越了天山南北,到伊犁河畔、昭苏中苏边界写生;与西安美术学院时任副院长、著名画家刘文西教授到新疆写生;20世纪90年在哈萨克斯坦学习和工作期间,在中亚进行了大量的写生与创作;刘文斌教授带领广东大学生沿古丝绸之路到西安、麦积山、青海湖、敦煌、吐鲁番考察与写生;与广西师范大学、浙江理工大学和渤海大学的研究生进行了“新丝绸之路写生之旅”,在佛教圣地灵隐寺、龙门石窟、大雁塔、麦积山、敦煌、青铜器与石鼓博物馆感受到了中国艺术的古朴典雅,领略了中国文化的博大精深;在天山南北、丝路古道、丝绸之路发源地和中华民族光辉灿烂的古代文明发祥地的渭河之滨、在横贯南北分界岭的秦岭天竺山、吴山、青藏高原、祁连山进行写生与创作,感受祖国山河的雄伟壮美,在江布拉克、吴山感受到了雄伟壮阔下的秀美与温情,感受到了新丝绸之路经济带沿线的巨变。新丝路之路写生创作之旅的每一幅风景都是画家身背沉重的画具,徒步到现场的写生,倾注了画家的汗水与心血,包含了画家对艺术理想与审美追求。油画《北疆四月》是画家1987年新疆写生作品,画中描绘了新疆四月春芽初露,年轻的妻子盼望牧羊归来的丈夫。春光下小绵羊懒洋洋的享受着带有寒意的春风,远处的胡杨林和蔚蓝的天空下,周围一片寂静,这就是牧民的生活,这幅作品获得20世纪80年代入选首届青年美术作品展并获奖;油画肖像《西部汉子》是刘文斌教授新疆写生的人物肖像作品,画面中维吾尔青年黝黑的安全帽下刚毅的目光,是西部汉子的真实写照,作品1991年获得中共中央宣传部优秀作品奖;油画《丝路风情》系列中亚女性的风采,是新丝绸之路开启以来中亚的真实写照,画面写实与装饰的完美结合,获得全国石油美术作品展铜奖,油画《瑶女》系列是刘文斌教授回国后创作的具有岭南特色的肖像画作品,画中人物栩栩如生,获得首届西安国际艺术博览会金奖。油画《祈祷平安》系列一,是刘文斌教授“新丝绸之路经济带之旅”的重要作品之一。画中的维吾尔族女孩眼神中流露出的善良与聪颖,女孩手捧果盘和果盘中的三个红苹果是艺术家在画面中安排的一个特殊符号,是对人类平安的祈祷、对和平的渴望。这些油画作品都是刘文斌教授对“新丝绸之路”的热爱与留恋。作品厚朴之气中带有雕塑之质,多姿的风景中富有生活气息,画面构图宏大,想象瑰伟,造型提炼,笔触浑厚扎实,体现出哲学家的文史修养和独特的美学感受。

魅力岭南

刘文斌教授是广东省引进的海外高层次留学回国人员,他一直把岭南作为自己的第二故乡,在韩江、珠江、漓江、桂江、钱塘江和渤海湾留下了他教学、写生与创作的足迹。出生成长于秦国故里的艺术家,深受汉唐传统文化的熏陶,岭南文化又给予他丰富的人文滋养,画家秦人的性格融合了岭南文化的内敛和温和,成就了他油画艺术的风格语言。画家创作的风景画是其游走于青山绿水作为超越尘世困扰,摆脱功利羁绊的精神园圃,是作为寄托画家人生情怀的林泉高致,是画家完善艺术人格和抒发情志的情感表达。油画《雨后漓江》是画家用唯美主义的视觉,将意象、笔墨等绘画要素有机地融为一体,画家积极尝试用油画语言表现,展现了一幅颇具中国笔墨情趣的山水画卷,漓江奇丽秀美的自然风光映入眼帘。当大众看惯了传统水墨画中纸墨晕染下的漓江山水,认为油画难以表达中国式的文人山水意境,刘文斌教授却反其道而行之,反其向而思之,使常人所不能变为已所最能,他油画中桂林山水是那样的别具一格。油画韩江印象系列和漓江系列油画风景作品,折射了画家在艺术上独特的匠心与灵气,一方面刘文斌教授运用油画的具象绘画的表现形式,将漓江自然风光转换成画面视觉的审美节奏,以油画语言所具备的表现力,表达了个人对漓江风貌的精神体验与视觉感官;另一方面,通过意象的绘画表现,结合中国传统水墨山水画中抽象的表达方式,对塑造对象进行一定的构思,凸显了中国传统山水画中借山水之妙,“畅神”广袤宇宙间中国人的自然观与审美意识,衍生出一种“天人合一”的博大的哲学观。正是画家在艺术追寻中对传统文化、崇高艺术理念早已巧妙地熔于其艺术血脉中,使得画家师法自然,观众得以深深领略了画家笔下构筑起娴熟完美的画风中那一派旖旎潋滟的桂林山水,品味着文人墨客赞叹桂林山水“水作青罗带,山如碧玉簪”诗画般的意境,享受着那一场场美的视觉盛宴。

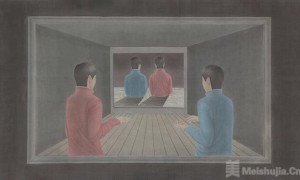

人文江南

刘文斌教授在浙江理工大学工作期间,江南风情深深的吸引了他的目光,他的江南系列油画风景,体现了画家把哲学思想贯穿于艺术中。油画江南系列作品中白墙黑瓦、精致小景扑面而来,画家没有刻意运用娴熟技法笔触去描绘徽派建筑那斑驳的质感,简洁的笔触肌理感塑造了质朴无华的画面,然而蕴藏在这种简洁符号形式之中的意义便是静谧,观众在画中如饮醇醪,似醉其中,体会到属于中国独特文化底蕴的宁静致远。在无意中撩拨起人们心中阵阵涟漪。犹如一片细小、纤弱、无足轻重的茶叶,入水却又是那样的妙不可言,足以回味无穷。画家用自己独特的主观理解在绘画中注入了中国文化中朴素、宁静与深远的特性,这不经意间引导观众不知不觉会陷入一种无际的遐思,一种入禅的意境。素雅的黑白色替代了原本油画中浓郁的色彩造型手段,青的山、清的水、粉墙黛瓦点缀其中,画家用黑、白概括宇宙的缤纷万象,具有建筑性的黑白视觉溢出画外的氤氲,白墙被雨水冲刷、时间消磨后墙上斑驳的绿苔和乌黑混合以后的颜色。这是一种历史积淀的美,画家所表现的不正是人们对于江南水乡泽国印象的画境吗。此时画家汲取了中国绘画境界的重要元素和中国文化的传统精髓,黑白代表着天地万物中阴阳结构、强调生命之间有机关联、生命相连的象征。在画家心目中,黑色悠远深奥,其妙无极,白色素朴纯净,其韵无限,它们既代表了自然本性,又体现了天地间的节奏。黑因白彰,白因黑显,形成了一个互相映衬的共生体。互为相反的要素形成的物象在画面中处处交融,结成整幅流动的虚灵的节奏。画家的黑白画境,由一个独特的绘画层面和特殊文化角度反映了人们对生命意义和存在价值的思考和追问。在黑白两极间,溶入万物中的虚灵之“道”,表现了艺术家在对艺术、对文化、对人生真谛的显与隐、有与无、实与虚、动与静的灵活思辨。